L'ÉLABORATION DU CHAMPAGNE

Dans les caves...

Découvrez l'attention quotidienne portée par les viticulteurs à la vigne qui fait l'exception des vins de Champagne

TOUTE SUITE APRÈS LES VENDANGES

L'arrivée au centre de pressurage

Douceur et rigueur pour obtenir les meilleurs jus...

Les raisins tout juste cueillis sont acheminés aussi vite que possible vers le centre de pressurage. Le pressurage se fera séparément, cépage par cépage et cru par cru, afin de préserver cette traçabilité. Les grappes entières vont être délicatement pressées, aussi doucement que possible, là encore pour ne pas risquer de colorer les jus du fait d'un contact trop prolongé avec les peaux, sauf si l'on souhaite obtenir un vin rosé par le procédé de macération ou saignée.

Le pressurage s'effectue en plusieurs temps : la "cuvée" correspond aux premiers jus extraits, la "taille" aux seconds. Chacun a des propriétés distinctes et sera donc destiné à différents types de vins. Les pressoirs de Champagne ont une capacité de 2 000 à 12 000 kilos de raisins entiers. Entre chaque marc (charge d’un pressoir représentant 4 000 kilos de raisins), ils doivent être vidés et nettoyés à l'eau..

Soucieuse de minimiser son impact sur l'environnement, la Champagne impose d'envoyer les marcs en distillerie. Les eaux utilisées pour le nettoyage des pressoirs, des caisses à raisins et des cuves sont quant à elles récupérées et retraitées.

Les règles qui régissent le pressurage sont rigoureusement définies, pour s'assurer d'obtenir des vins exceptionnels à l'échelle de toute l'appellation. Pour s'assurer du respect de ces règles, les centres de pressurage sont agréés et régulièrement contrôlés. Jusqu'à la fin des années 1980, les pressoirs champenois étaient entièrement manuels. Ces derniers représentent encore 18% du parc, mais ils sont aujourd'hui majoritairement mécanisés et bénéficient continuellement de progrès techniques permettant d'être toujours plus précis dans le suivi et la conduite du pressurage.

Entre les vendanges et le tirage

Le débourbage

Préparation des jus pour la fermentation..

Les grappes viennent tout juste d'être pressées. Les jus écoulés du pressoir sont recueillis dans des cuves, appelées "belons". On y ajoute une petite quantité d'anhydride sulfureux, ou SO2 : c'est le sulfitage. Il possède une action antiseptique et des vertus antioxydantes. Il permet aussi de maîtriser l'action de certaines levures et bactéries indésirables. En cela, il préserve les caractéristiques sensorielles des vins.Prochaine étape : le débourbage. Ce mot un peu barbare désigne une décantation, au cours de laquelle les fragments de peaux, de pépins ou autres vont tomber dans le fond de la cuve. Le débourbage a pour but de mettre en fermentation les jus clairs afin d’obtenir des vins fruités et francs sur le plan aromatique. Après 12 à 24 heures, ces jus clairs seront soutirés. Après clarification, les moûts soutirés seront acheminés vers la cuverie pour les premières étapes de la vinification..

La fermentation

Plusieurs temps qui font émerger une multitude d'arômes...

Après le débourbage, les jus sont fin prêts pour la fermentation. Le jus de raisin va à présent passer par plusieurs phases de fermentation. On en distingue deux : fermentation alcoolique et fermentation malolactique. Si la première est nécessaire au processus d'élaboration du Champagne, la seconde relève du choix de l'élaborateur. Il y procèdera, totalement ou partiellement, voire dans certains cas l'empêchera, selon le type de vin qu'il souhaite obtenir.

La fermentation alcoolique

La fermentation alcoolique peut s'effectuer sous bois, mais a le plus souvent lieu dans des cuves en inox. Comme pour le pressurage, les jus sont séparés lors de la fermentation : par cru, par faction (taille ou cuvée), par cépage et par année. Dès les premières fermentations, le futur profil aromatique et le style de chaque Champagne commencent à se construire. Lors de la fermentation alcoolique, les moûts sont transformés en vins sous l’action des levures qui consomment les sucres, produisent de l’alcool et des arômes floraux et fruités, caractéristiques des vins jeunes.

.jpg)

La fermentation malolactique

La fermentation malolactique transforme l’acide malique en acide lactique sous l'action de bactéries. Son but premier est de diminuer le niveau d'acidité dans le vin. Elle lui confèrera également des notes aromatiques briochées et beurrées.

À la fin de la fermentation, l'objectif est d'avoir des vins titrant à 11° maximum. À ce moment, les vins qui ont été séparés depuis le début du processus vont pouvoir, enfin, être assemblés pour dessiner le profil de Champagne souhaité.

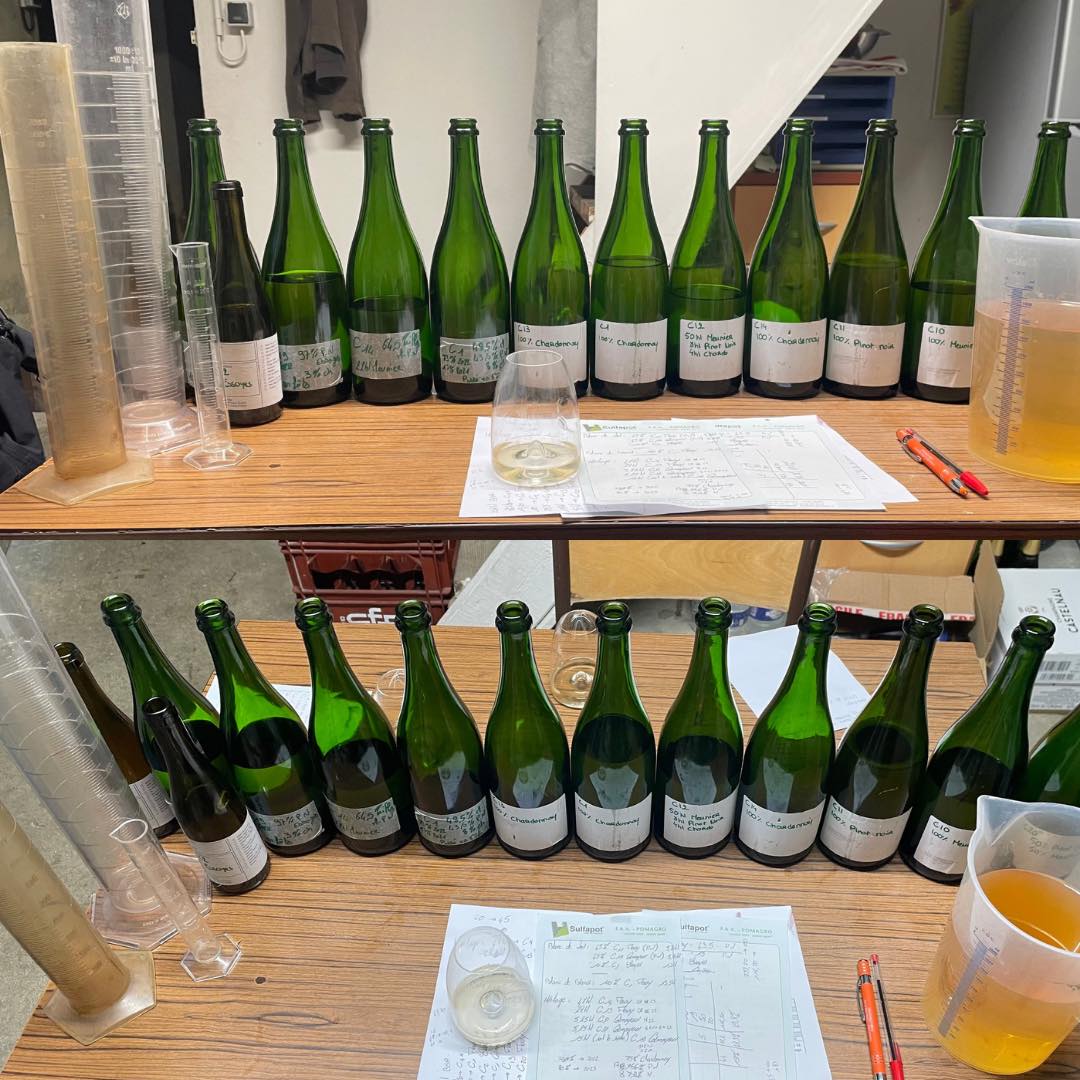

L'assemblage

Un art subtil caractéristique des vins de champagne...

Après clarification, les vins sont prêts pour l'assemblage. Le vignoble champenois possède la singularité d'être particulièrement "éclaté". Un patchwork de parcelles, de cépages, de sols et de sous-sols, dont certaines sont distantes de plus de 130 km, qui donnera chacune des vins aux propriétés singulières. Des propriétés qui varient aussi d'année en année, sous l'influence des variations climatiques : soleil, pluie... Autant de possibilités et de caractéristiques multiples, qui offrent à l'élaborateur une immense palette avec laquelle composer pour créer le Champagne qu'il souhaite.

L'art champenois, c'est l'assemblage et cela depuis toujours. Un peu comme un maître parfumeur crée une fragrance à partir de mille essences possibles, le chef de cave va chercher la complémentarité, l'équilibre, le caractère. Un seul ou plusieurs cépages, un seul ou plusieurs crus, ou encore assemblage des vins d'une même année pour graver dans le marbre l'excellence d'une récolte. Chaque Champagne revêtira une identité propre, la marque des Femmes et des Hommes qui œuvrent quotidiennement pour produire le plus prestigieux vin du monde.

Dès le premier janvier suivant les vendanges

Le tirage et la prise de mousse

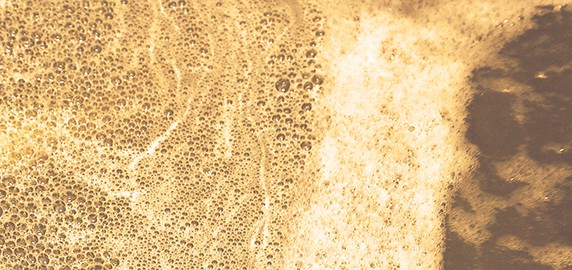

Quand le champagne se dote de ses bulles...

Une fois assemblés, les vins sont mis en bouteille. C'est à ce moment qu'ils deviennent mousseux, d'où le nom de "prise de mousse". Cette étape consiste en une nouvelle fermentation : pour qu'elle ait lieu, on ajoute au vin une liqueur dite de tirage, mélange de vin tranquille, de sucre et de levures. Les levures vont consommer le sucre, libérant alcool et effervescence. Elles vont aussi apporter aux vins de nouvelles caractéristiques sensorielles.

Là encore, les règles sont clairement définies : la mise en bouteille ne peut avoir lieu avant le 1er janvier qui suit les vendanges. De plus, le vin ne peut être transvasé d'un flacon à un autre : il sera vendu dans celui où il a été élaboré. La qualité et la solidité de la bouteille sont clés pour s'assurer que la prise de mousse se fasse de manière optimale.Une fois la prise de mousse effectuée, les bouteilles seront rangées, empilées et couchées, prêtes pour passer à l'étape suivante : la maturation.

Dès la prise de mousse et pour au moins 15 mois

La maturation sur lies

À l’abris de la lumière, le champagne développe de nouveaux arômes...

Une fois la prise de mousse effectuée, les bouteilles sont placées dans les caves où, dans l'obscurité et le silence, elles vont débuter une longue période de maturation. C'est le moment de ce que l'on appelle la maturation sur lies. Les lies sont constituées des levures qui se sont démultipliées dans la bouteille.

À l'issue de la prise de mousse, les levures meurent et s'autolysent, c'est-à-dire qu'elles se détruisent elles-mêmes. De cette destruction vont se libérer des molécules, qui vont interagir avec celles du vin et subir de lentes transformations. En parallèle, une infime quantité d'oxygène pénètre dans la bouteille, tandis qu'un peu de gaz carbonique s'en échappe. Ce phénomène va générer une lente oxydation du vin et ainsi faire évoluer ses caractéristiques.La maturation sur lies conjugue donc ces deux actions, autolyse des levures d'une part, oxydation lente d'autre part, qui vont tous deux continuer de façonner le style du vin pour y apporter des arômes de maturité et de plénitude, dits tertiaires. Pour que cela ait lieu, la cave en elle-même a toute son importance : il faut qu'il y règne une obscurité et une température constantes, autour de 12°C, pour que les conditions de maturation soient optimales.

Pour pouvoir être appelé Champagne, le vin doit rester au moins 15 mois en caves. Cette durée est portée à 3 ans pour les millésimes. Ce délai légal, déjà important par rapport aux autres vins effervescents, est dans les faits presque toujours plus long en Champagne : en moyenne 2 à 3 ans pour les cuvées non millésimées, et entre 4 et 10 ans pour les millésimes.

Toute l'année

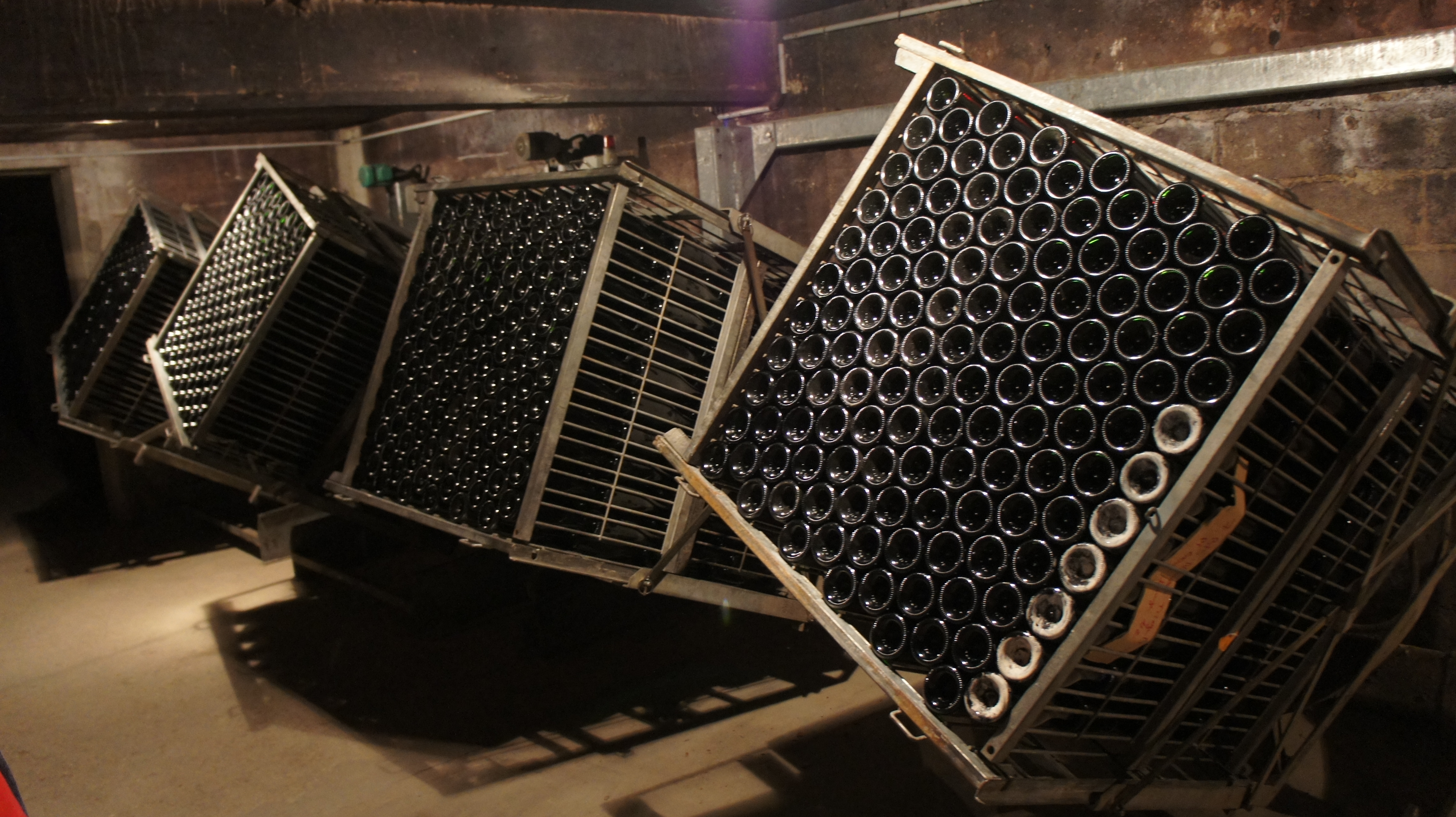

Le remuage

Petit à petit faire descendre le dépôt...

Le remuage a pour but de rassembler le dépôt dans le goulot de la bouteille. Ce procédé ancestral consiste à tourner très progressivement chaque bouteille sur elle-même, tout en la faisant passer d'une position horizontale à une position sur pointe, la "tête en bas". Ainsi, le dépôt va descendre dans le col de la bouteille.

Cette opération peut s'effectuer à la main : les bouteilles sont placées sur des pupitres en bois, que le "remueur" fait tourner de 1/8 ou de 1/4 de tour, à partir d'un trait tracé à la craie sur le culot de la bouteille. Une bouteille est ainsi remuée manuellement en moyenne 25 fois sur une durée d’un mois et demi. Un "remueur" professionnel peut manipuler environ 40 000 bouteilles par jour !

Aujourd'hui, cette opération est le plus souvent automatisée. Elle se fait à l'aide d'un remueur automatique, à l’œuvre 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, qui permet de remuer des caisses métalliques contenant 500 bouteilles et ramène le délai de remuage de 6 semaines environ à 1 semaine, sans rien enlever à la qualité du vin.À l'issue de ce processus, le dépôt sera entièrement accumulé dans le col de la bouteille, qui sera donc prête pour l'étape suivante : le dégorgement.

Le dégorgement

Un moment crucial pour le vin...

À l'issue du remuage, le dépôt se retrouve concentré dans le col de la bouteille : arrive donc le moment de l'éliminer. Le col de la bouteille est plongé dans une solution à environ -27°C. Un glaçon s'y forme, qui emprisonne les sédiments qui s'y trouvent. Le dégorgement consiste à ouvrir la bouteille pour les expulser, grâce à la pression renfermée dans la bouteille.

Cette étape est cruciale pour le vin, car c'est aussi la première fois après de longs mois que le vin va de nouveau entrer en contact avec l'extérieur. L'oxygène qui peut pénétrer dans la bouteille à cette occasion contribuera encore à faire évoluer les caractéristiques aromatiques du vin. Pour les grands contenants et certaines cuvées d'exception, on pratique encore le dégorgement manuel, dit "à la volée".Au moment du dégorgement, une petite quantité de vin va s'échapper de la bouteille. L'étape suivante, le dosage, permettra de compenser ce manque.

Le dosage

La touche finale...

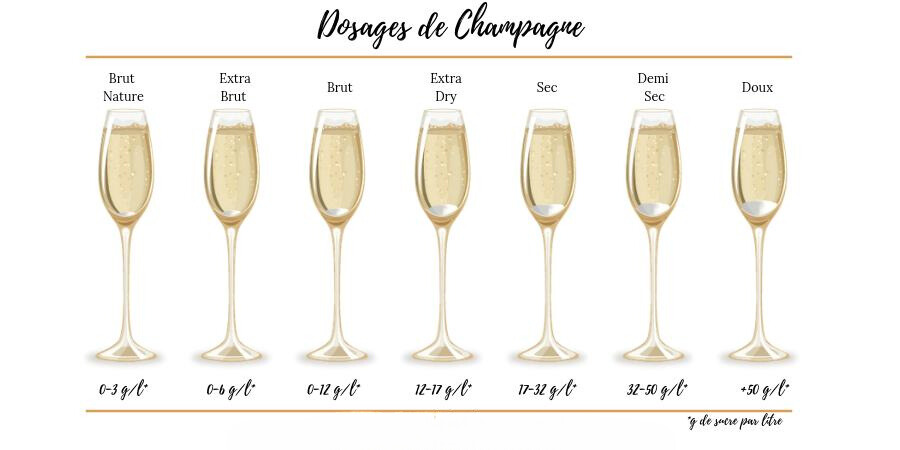

Le dosage est la dernière touche apportée au vin avant le bouchage. On y ajoute ce que l'on appelle une "liqueur de dosage", le plus souvent composée de sucre de canne dissous dans du vin : environ 1 cl pour une bouteille de 75 cl pour un Champagne brut. La quantité de liqueur utilisée dépendra du type de Champagne que l'on souhaite obtenir.

Un Champagne doux contient plus de 50 grammes de sucre par litre, un Champagne demi-sec entre 32 et 50 grammes par litre, entre 17 et 32 grammes de sucre par litre pour un sec, 12 et 17 pour un extra dry, moins de 12 grammes par litre pour un brut.Si la teneur en sucre est de moins de trois grammes par litre de vin et qu'aucune adjonction de sucre n'a été effectuée, on pourra parler de "brut nature". Cette étape permet aussi de modeler le style du Champagne selon son souhait : si l'on souhaite préserver au maximum l'intégrité et la personnalité du vin, on utilisera une liqueur la plus neutre possible. Si à l'inverse, on veut compléter le style du vin par d'autres arômes, on partira sur une liqueur plus élaborée (réalisée à partir de grands vins mis en réserve par exemple).

Toute l'année

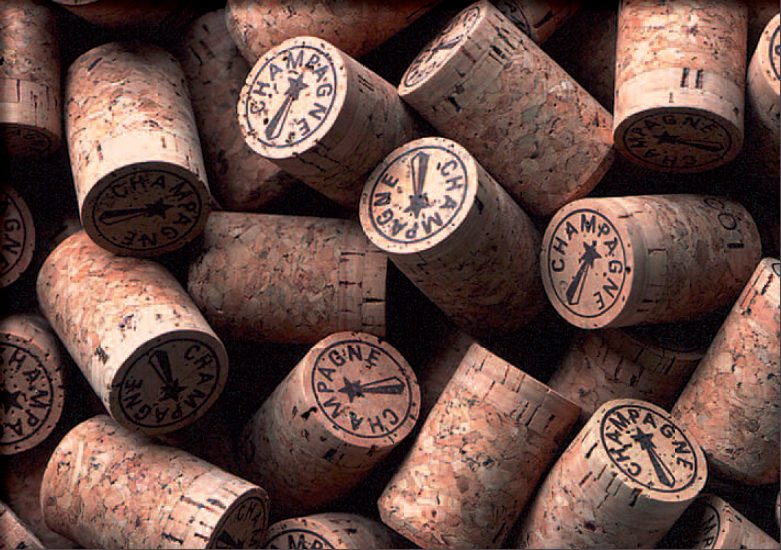

Le bouchage, poignetage et mirage

Les derniers gestes fondamentaux pour un champagne d'exception...

C'est bientôt la fin de ce long processus, qui a débuté par un petit bourgeon sur un pied de vigne pour s'achever dans le flacon.

Aussitôt après le dosage, le vin est bouché à l'aide d'un bouchon de liège retenu par un muselet. Bien qu'assurant un maximum d'étanchéité, il n'empêche pas complètement les échanges avec l'extérieur, ce qui permettra au vin de continuer son vieillissement.

Pour que celui-ci se fasse de façon optimale, la qualité du bouchon est primordiale. Il devra par ailleurs obligatoirement être marqué du nom "Champagne" et, le cas échéant, de l'année du millésime.

Une fois bouchée, la bouteille sera vigoureusement agitée pour s'assurer de l'homogénéité du vin et de la liqueur. C'est le "poignettage".

Enfin, chaque bouteille sera soigneusement inspectée, ou "mirée", pour contrôler sa limpidité avant d'être remise en cave pour quelques mois.

toute l'année

L'HABILLAGE

Les bouteilles se mettent sur leur 31...

Dernière étape avant la sortie des celliers champenois, la bouteille est "habillée". On y appose une coiffe qui couvre le bouchon et, sur le corps de la bouteille, une étiquette ainsi que (le plus souvent) une contre-étiquette.

Elles comportent toutes les mentions obligatoires : appellation Champagne, teneur en sucre, marque, titre alcoométrique, volume nominal, nom ou raison sociale de l'élaborateur, nom de sa commune et le nom "France".Elles permettent aussi de communiquer des informations qui permettront de mieux comprendre le vin qui va être dégusté : notes, arômes, histoire, élaboration...